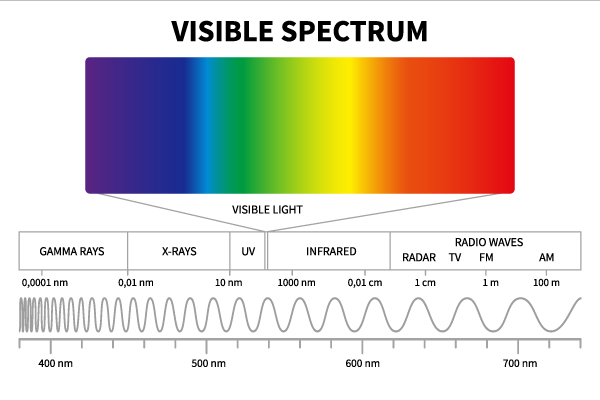

光=電磁波+光子:実務で押さえる3つの要点

- 波長(λ)と周波数(f):c = f·λ(c:光速)。波長が短いほどフォトンのエネルギーが高くなります。

- 光子エネルギー:E = h·f = h·c/λ。UVは同じ光量でも単位フォトンのエネルギーが高く、化学的(光化学)作用が強い。

- 放射量の種類:照度(E)と放射輝度(L)は別物。網膜に関わる評価ではL(方向性+面輝度)が鍵になります。

波としての性質(計測・設計)

- 干渉・回折・偏光 → 光学設計や迷光対策に直結

- スペクトル分布 → 規格の加重関数で評価(例:青色光B(λ)、UV S(λ))

粒子(光子)としての性質(生体影響)

- 短波長ほど1粒あたりのエネルギーが高く、化学反応・損傷閾値が下がる

- 露光は「強さ×時間」。許容時間 tv ≈ 許容量 / 実測値 で概算

電磁波スペクトル(UV/可視/IR)と主なリスク

UV‑C100–280 nm

UV‑B280–315 nm

UV‑A315–400 nm

可視380–780 nm

IR‑A780–1400 nm

IR‑B1400–3000 nm

IR‑C3 µm–1 mm

UV:角膜炎/紅斑(光化学) 青色光(~400–500 nm):網膜光化学 IR‑A:網膜熱 IR‑B/C:角膜・皮膚熱 可視:視覚・まぶしさ(グレア)

波長帯域別の主な人体影響と評価指標(IEC 62471対応)

| 帯域 | 主な影響の例 | 主な評価指標 | 対象組織 | 実務メモ |

|---|---|---|---|---|

| UV(200–400 nm) | 角膜炎、紅斑、光老化(化学作用) | 加重照度 EUV(S(λ))/UVA照度 | 角膜・皮膚 | 距離と遮蔽で急減。UV‑Cは空気中で減衰も、直視・近接は要注意。 |

| 青色域(~400–500 nm) | 網膜光化学(青色光ハザード) | 加重放射輝度 LB(B(λ)) | 網膜 | 視野設定(apparent source)が肝。高輝度小光源は要注意。 |

| 可視(380–780 nm) | グレア、不快感、視認性の低下 | 輝度、照度、UGR 等 | 視覚系 | 安全でも「快適」ではないことがある。照明設計と両立を。 |

| IR‑A(780–1400 nm) | 網膜熱(短時間高出力) | 加重放射輝度 LR | 網膜 | パルス・集光・近接で閾値低下。運転モードに注意。 |

| IR‑B/C(>1400 nm) | 角膜・水晶体・皮膚の熱影響 | 照度 E /放射輝度 L(熱評価) | 角膜・皮膚 | 吸収は表層優位。遮熱・距離・暴露管理が有効。 |

実務への橋渡し:IEC 62471でどう評価する?

- 評価フロー:適用判定 → 測定条件(距離・視野) → 分光測定 → 加重計算(EUV/LB/LR…) → RG分類 → ラベリング。

- 測定のコツ:青色光・網膜熱は放射輝度(L)が必要。UVや皮膚熱は照度(E)で可。

- 許容時間:最も厳しいハザードの tv がボトルネック。短時間ピークの扱いに注意。

詳細は関連記事:IEC 62471の実務ガイド を参照。

測定・用語の最短整理

- 照度 E:受光面に入る放射の強さ(面で受ける)。IR/UV評価で多用。

- 放射輝度 L:ある方向へ出る面の明るさ(方向+面)。網膜関連で必須。

- 分光分解能:加重関数の変化が急な帯域(UV端・青色域)は十分な分解能で。

- FOV(視野):apparent source を外さないよう、視野制限光学系を用意。

暗電流・迷光・飽和の確認は「計測の三種の神器」。NDフィルタ/積分時間最適化/暗補正をルーチン化しましょう。

よくある誤解(実務でのNG)

- 「可視は安全」:高輝度小光源は短時間でも危険(網膜熱・青色光)。

- 「青色光=すべて有害」:量・時間・視野で決まる。設計・運用でリスク低減可。

- 「照度で全部評価できる」:網膜関連はL必須。Eのみでは過小評価。

内部リンク(関連記事)

よくある質問(FAQ)

可視光でも危険はありますか?

あります。高輝度の小さな光源では網膜熱・青色光のハザードが問題になります(時間・距離・視野で管理)。

青色光は何が問題?

~400–500 nmの光は網膜の光化学反応を起こしやすく、LBで評価します。視野設定が重要です。

UVはどの帯域が特に危険?

UV‑C/UV‑Bは角膜・皮膚に強い光化学作用を持ちます。加重照度EUVで評価します。