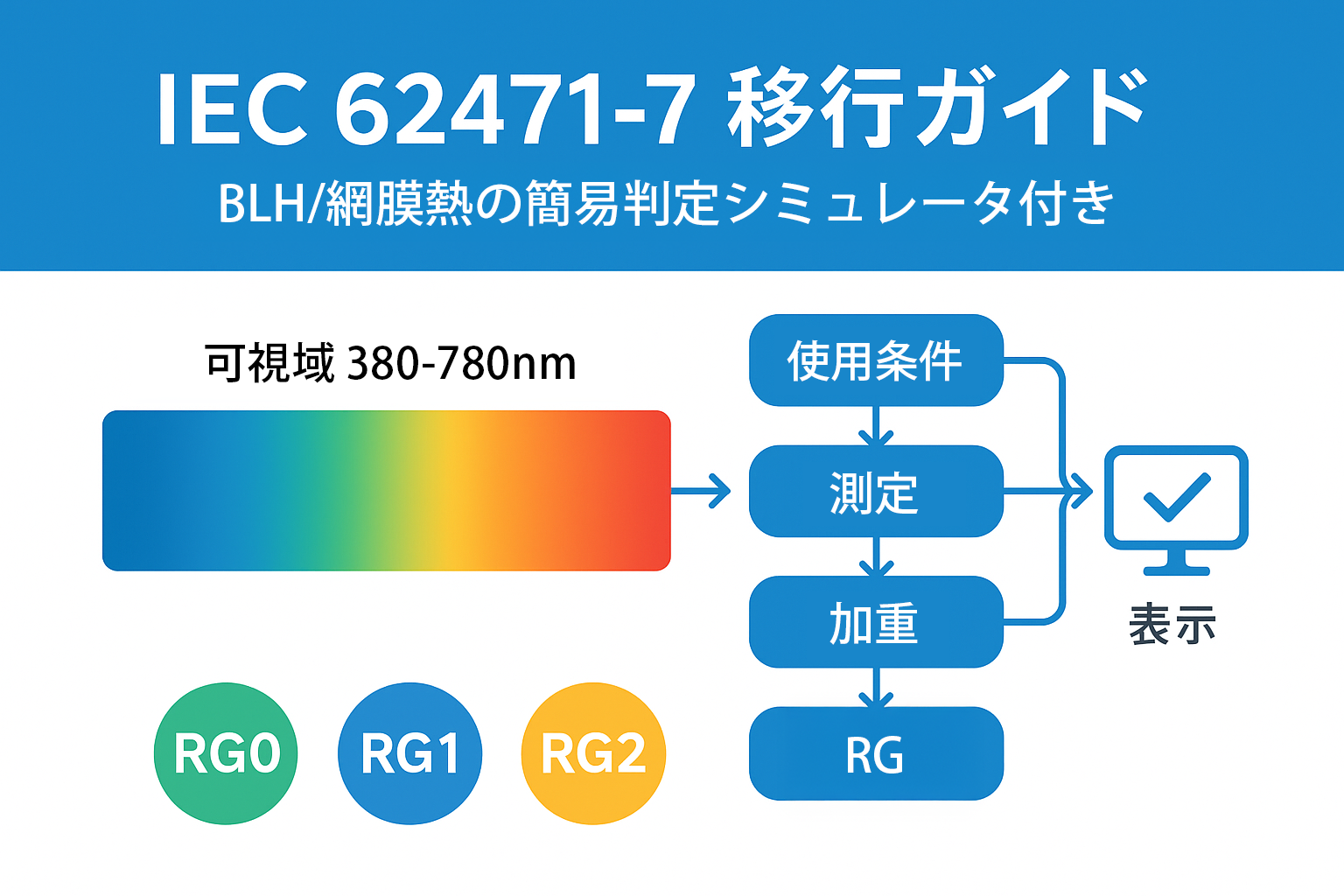

移行の全体像と前提

1.1 位置づけと適用範囲(要点)

- IEC 62471-7は、主に可視域(380–780 nm)で放射する電気光源および照明器具を対象に、通常使用での光生物学的安全評価と基本的な製品要件を規定する。

- 旧ガイダンスのIEC/TR 62778は撤回され、BLH(Retinal Blue Light Hazard)単独評価から、複数ハザードの包括評価へとパラダイムが移った。

- 製品規格側(例:照明器具・表示装置系)の参照が62471-7へ更新されつつあるため、設計・評価・表示・取説ひな形を一体で見直すことが必要である。

1.2 62471-7で扱う主なハザード(概観)

- 青色光リスク(BLH):300–700 nmのB(λ)で加重した網膜光化学ハザード。

- 網膜熱ハザード:おおむね380–1400 nm域に関わる高輝度・短時間曝露の熱的リスク。

- UVA・可視・IRの皮膚・眼前部ハザード:製品用途・出力・波長漏れによっては評価対象。

- 情報提供義務:危険等級、観察距離・時間、警告表示、取扱説明の明文化が要求される。

1.3 リスクグループ(RG)と意思決定の考え方

- 62471系列のRG分類(Exempt/RG1/RG2/RG3)は、曝露条件(距離・時間)を含めた運用前提で決まる。

- 設計段階では、想定使用距離・観察時間・ユーザー属性(一般/専門)を予め定義し、測定条件(視野角・アパーチャ・目標位置)を設計仕様に落とし込む。

- 評価→分類→マーキング/IFU(取説)→設置・販売までを一連の適合性証明パスとして管理する。

測定・評価の基本フロー(62471-7準拠)

2.1 フロー全体(実務向け)

- 使用条件の確定:観察距離d、想定観察時間t、視野角・作業姿勢、対象ユーザー。

- 光学区分:小光源/拡張光源の判定(角サブテンデッドソースの評価)。

- 測定:

- スペクトル放射輝度L(λ)(小光源・視網膜リスク中心)または放射照度E(λ)(状況に応じて)。

- 視感度V(λ)に基づく照度Ev(参考)や輝度Lv(必要に応じて)。

- 加重積分:ハザードごとの加重関数(例:B(λ))でLBまたはEB等を算出。

- 時間スケーリング:規格に定義された限度値と時間依存の関係に照合。

- RG判定:該当ハザードごとに最も厳しい分類を採用。

- 製品要件:マーキング、警告、最短安全距離や安全運用条件の明示、IFU整備。

2.2 小光源/拡張光源の実務判定

- 観察距離dでの角サイズ(α)を測定または幾何計算。

- 規格の小光源しきい値(αS)と比較し、α ≤ αSなら小光源、超えれば拡張光源として、評価量(L系/E系)と限度値表の選択を切り替える。

- レンズカバーや拡散板の有無でαが大きく変化するため、構成差分での評価を忘れない。

2.3 BLHのコア計算(概念整理)

- LB = ∫ L(λ) · B(λ) dλ(小光源の場合の代表形)。

- EB = ∫ E(λ) · B(λ) dλ(拡張光源や環境条件に応じて)。

- B(λ)は435–440 nm付近で最大を持つ加重関数。狭帯域LEDや高CCTで寄与が増加する傾向。

- Lux→EBの換算は一般に不可(スペクトル依存が大きい)。必ずスペクトル測定を行うこと。

実務Tip:治具や視線位置での再現性がBLHのブレを左右する。アラインメント・アパーチャ・視野角は校正記録に含め、評価再現を担保する。

2.4 簡易リスクシミュレータ(入力→集計→対策サジェスト)

下のシミュレータは便宜計算です。RG分類・表示・IFUは規格原文(IEC 62471-7/IEC 62471)に基づいて判断してください。

IEC 62471 リスクシミュレータ(暫定判定・実務補助)

規格原文の閾値を入力し、実測の加重値から許容時間 tvや最短ハザードを算出して記録用の要約を作るツールです。

※ 計算は時間依存の近似を含み、最終RG判定は規格原文と試験レポートに従ってください。

0. 基本情報

1. 幾何(apparent source と視野角 α)

α ≈ 1000 × Deq / d(小角近似)。視野設定は規格の定義に従ってください。

2. ハザード別:測定値と閾値

| ハザード | 評価量 | 実測(加重後) | 閾値(許容値) | 時間基準 tref [s] | 比(実測/閾値) | 許容時間 tv [s] | メモ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Actinic UV(角膜/皮膚) | EUV [W·m⁻²] | — | — | ||||

| UVA(眼) | EUVA [W·m⁻²] | — | — | ||||

| Blue-light(網膜・光化学) | LB [W·m⁻²·sr⁻¹] | — | — | ||||

| Retinal thermal(網膜・熱) | LR [W·m⁻²·sr⁻¹] | — | — | ||||

| IR(眼/皮膚・熱) | EIR または LIR | — | — |

計算は tv ≈ tref × (閾値 ÷ 実測) の線形近似です(熱ハザード等では時間依存が非線形の場合があります)。最も厳しい条件で評価してください。

3. 集計とサジェスト

4. 記録メモ(任意)

62471-7とTR 62778の違い(移行判断の要点)

3.1 ガイダンス→規格:適合の重みづけが変わる

- IEC/TR 62778はガイダンス文書(TR)で、BLH限定の適用が中心。

- IEC 62471-7は国際規格として、BLH+網膜熱+皮膚/眼前部などを一体評価し、製品要件(情報提供・表示)も求める。

- 適合性評価の証拠化(測定記録、限度値照合、RG設定の根拠、マーキング、IFU)が監査での主戦場になる。

3.2 代表的な比較表(抜粋)

| 観点 | IEC/TR 62778(撤回) | IEC 62471-7:2023 |

|---|---|---|

| 位置づけ | 技術レポート(ガイダンス) | 国際規格(要求事項) |

| 対象 | 可視域主体の照明製品のBLH | 可視域主体の光源/器具の総合安全(BLH+網膜熱+関連ハザード) |

| 評価量 | 主にLB/EB | LB/EBに加え網膜熱等の評価と製品情報要件 |

| ラベリング | 明確な義務付けは限定的 | RG表示・警告・IFUの要求が明示 |

| ライフサイクル | Withdrawn(撤回) | 発行(2023)+コリゲンダ/解釈票で更新中 |

移行の結論:新規設計・改版では62471-7での適合性構築が既定路線。旧TRの運用は製品規格側の参照に従いつつ、62471-7の要求を先取りするのが安全策。

BLH簡易判定メモ(現場向け)

詳細なアルゴリズム解説は省き、現場で迷わない最小限の入力・手順・記録だけに絞りました。数値の閾値や時間依存は必ず規格原文(最新版・解釈票)で確認してください。

4.1 必要な入力(最小)

- 幾何:評価距離 d[mm]、見かけ径 Deq[mm] → 視野角 α≈1000·Deq/d[mrad]。

- 分光データ:対象ハザードに応じた L(λ) または E(λ)(校正済み、波長刻み≤1–5 nm 推奨)。

- ばく露時間:評価したい想定時間 t(例:0.25 s/10 s/100 s など)。

4.2 進め方(3ステップ)

- 加重値の算出:UV→EUV、青色光→LB、網膜熱→LR を計算(加重関数 S/B/R を適用)。

- 許容値と比較:規格の表から該当ハザード・視野・時間区分の許容値を取得し、実測と比較。

- 最短 tv を記録:必要に応じて tv ≈ 許容量 ÷ 実測値 で概算し、最短ハザードをボトルネックとして管理。

※ 熱系など時間依存が非線形の区分があります。厳密判定は原文の時間ルールに従ってください。

4.3 記録用ミニテンプレ

| ハザード | 評価量 | 実測(加重後) | 許容値 | 時間基準 tref [s] | 比(実測/許容) | 許容時間 tv [s] | メモ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Actinic UV | EUV [W·m−2] | __ | __ | 100 | __ | __ | 角膜/皮膚 |

| UVA(眼) | EUVA [W·m−2] | __ | __ | 100 | __ | __ | — |

| Blue-light(網膜) | LB [W·m−2·sr−1] | __ | __ | 100 | __ | __ | 視野 α=__ mrad |

| Retinal thermal | LR [W·m−2·sr−1] | __ | __ | 0.25 | __ | __ | 短時間露光 |

| IR(眼/皮膚) | EIR/LIR | __ | __ | 10 | __ | __ | E or L を明記 |

記録には:距離・視野・点灯モードの根拠写真、校正番号、計算ブック(関数・刻み)を添付し、最終RGは最も厳しいハザードで決めます。

測定・評価での落とし穴と対策

5.1 スペクトル依存性を軽視した換算

- lux→BLHの“定数換算”は原則不可。CCT・スペクトル形状で大きく変動。

- 分光測定器の不確かさ(波長校正、分光器の迷光、コサイン応答)が支配因子。

- LEDバッチ差(ピークずれ、半値幅)が構内差を生む—部品変更=再評価の管理を。

5.2 幾何条件の再現性

- 角サイズの誤判定はメトリクス選択の誤りに直結。光学図面からαの最悪条件も評価。

- 視野角・アパーチャ・焦点位置のズレはL(λ)に直撃。治具図面と写真で再現性を担保。

- 点滅・PWM駆動は平均化・ピーク化の扱いに注意(規格の定義に従う)。

5.3 表示・IFUの不足

- RGと運用前提(距離・時間)が一体で伝わるよう、ピクト+文章の両建てで示す。

- 最短安全距離は設計値と実測の両輪で裏づける。

- 多言語・視認性(サイズ・コントラスト)の規格要求を満たすテンプレート化。

移行プロジェクト計画(90日モデル)

6.1 マイルストーン

- Week 1–2:対象製品の棚卸し、使用条件定義、計測治具企画。

- Week 3–6:分光測定・幾何評価、BLH/網膜熱の計算シート実装。

- Week 7–8:RG判定レビュー、ラベリング・IFU原案。

- Week 9–10:設計是正(レンズ/拡散・駆動電流最適化)、再評価。

- Week 11–12:最終適合文書、製造・QAへの展開、取説量産。

6.2 成果物チェックリスト

- 測定計画書・校正証明・不確かさ評価

- BLH/網膜熱の計算ブック(版管理)

- RG判定記録・意思決定根拠

- ラベル・IFUテンプレート(距離・時間入り)

- 変更管理ルール(部品変更時の再評価トリガー)

まとめ(要点整理)

- 62471-7への移行は、BLH単独から総合安全+製品要件へ視点を拡張すること。

- 実務は幾何(α)→分光→加重→時間→RG→表示の一筆書きで設計に落とす。

- 簡易判定シートは、版情報・表参照・不確かさを持つ“監査に耐える”ツールとして設計する。

- 旧TR依存の社内標準は棚卸し→改訂し、他ハザード・情報提供も統合した新ひな形に統合する。

参考文献・外部リソース(主要)

- IEC Webstore|IEC 62471-7:2023(Part 7: Light sources and luminaires primarily emitting visible radiation)https://webstore.iec.ch/en/publication/68810

- IEC Webstore|IEC 62471-7:2023/ISH1:2025(Interpretation Sheet 1)https://webstore.iec.ch/en/publication/105277

- BSI Knowledge|BS EN IEC 62471-7:2023解説ページ

- EVS(Estonian Centre for Standardisation)|IEC/TR 62778:2014(Withdrawn)https://www.evs.ee/en/iec-tr-62778-2014

- Instrument Systems(BLH概説・参考)記事PDF

※各規格文書のしきい値・表は必ず最新改訂・コリゲンダ・解釈票を確認のこと。引用・転記はライセンスに留意。

用語解説(簡潔)

- BLH(Blue Light Hazard):青色光に起因する網膜光化学リスク。加重関数B(λ)で評価。

- L(λ), E(λ):分光放射輝度・分光放射照度。評価量LB/EBの基礎。

- α(角サイズ)/αS:観察距離で見た実効的な光源の角サイズ/小光源判定のしきい値。

- RG(Risk Group):リスクグループ。Exempt, RG1, RG2, RG3。

- IFU(Instructions for Use):取扱説明。RG・距離・時間・注意事項の伝達媒体。

- ISH(Interpretation Sheet):規格運用上の解釈票。実務の疑義に対する補足文書。