この記事で分かること

- IEC 62471の適用範囲とEN 62471(EU指令対応)との位置づけ

- 評価フロー(適用判定→測定条件設定→分光測定→加重計算→RG分類→ラベリング)

- 測定の作法(距離・視野・光学系・機器校正・外れ値対策)

- ハザード別の考え方(UV、青色光、網膜熱、IR、皮膚熱)

- 印刷して使えるチェックリストと記録テンプレート

まず結論:最終RGは「最も厳しいハザード結果」で決まります。測定は 距離・視野 の設定ミスが最多のNG。判定後は ラベルと取説の注意喚起 を忘れずに。

IEC 62471の適用範囲と関連規格

- 対象:ランプおよびランプシステム(LED、白熱、放電、蛍光、UV/IRランプ、灯具を含む)。

- 非対象:レーザ製品は IEC 60825-1 で評価(本記事は対象外)。

- 地域適合:EUでは同内容の EN 62471 がCE適合の技術根拠として用いられます(LVD/MD等の下位規格の位置づけ)。

TIP:製品がレーザを内蔵していても、外部にコヒーレント光として露出しない構造なら評価観点が分かれることがあります。発光部の性状とアクセス可能性を必ず確認。

評価の全体フロー(実務版)

- 適用判定:ランプ/灯具か?レーザか?使用者がアクセス可能な発光はどこか?

- 使用条件の特定:想定使用姿勢・最短視距離・点灯モード(連続/点滅/調光)・使用環境。

- 測定条件の設定:

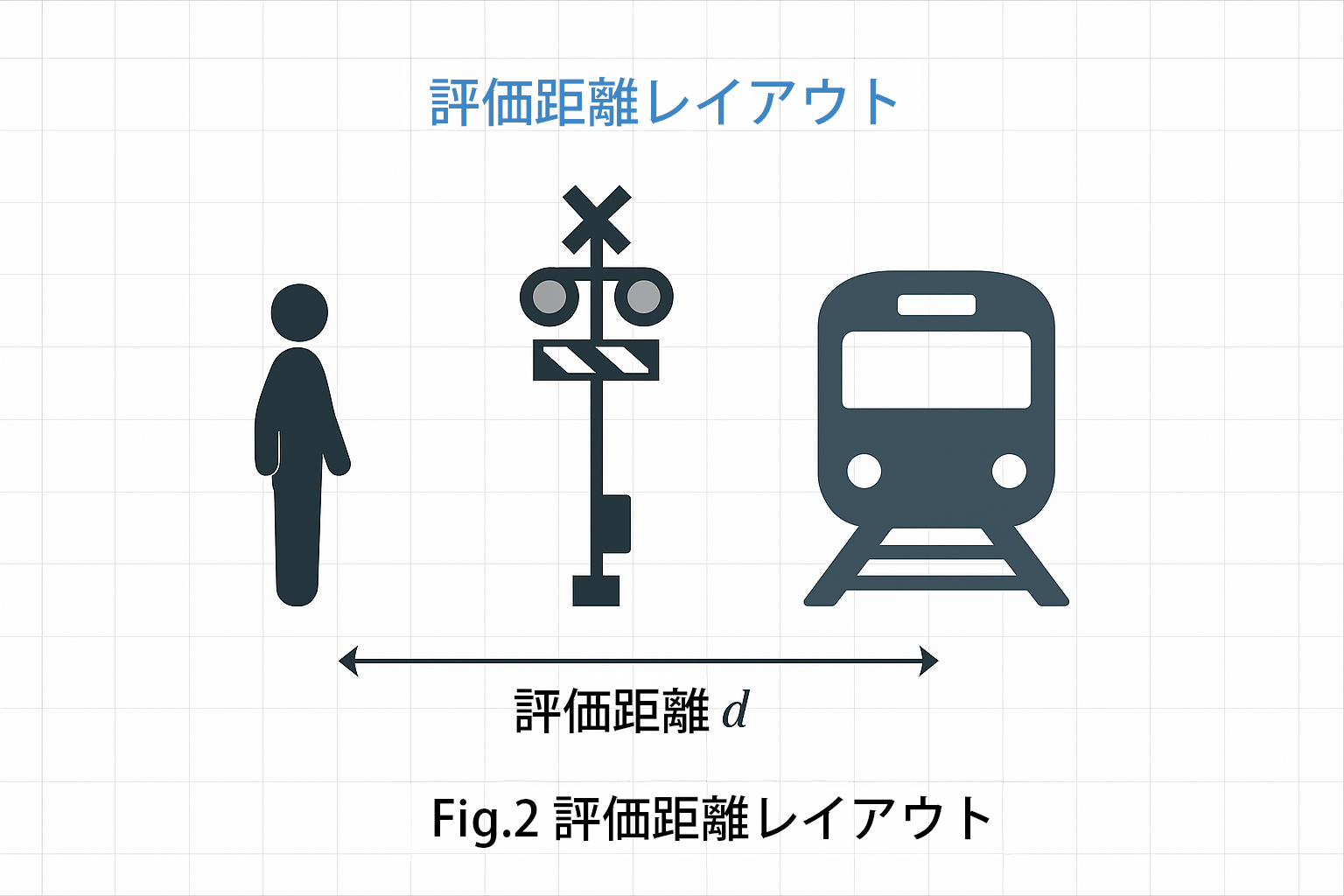

- 評価距離(最小到達距離または規格定義の評価距離)。

- 視野/視野角(α):見かけの大きさ(apparent source)で設定。

- 器具姿勢:最大露光となる姿勢・カバー開閉など。

- 分光測定:

- 照度(E)/放射輝度(L)の選択と測定系。

- 波長帯域は対象ハザードに応じて設定(UV/可視/IR)。

- 校正・暗電流・迷光の補正。

- 加重計算:ハザード関数で加重し、加重値(例:EUV、LB、LR など)を算出。

- 許容時間の算出とRG分類:許容値・時間基準に基づいてRG0/1/2/3を判定。

- ラベリング・取説:注意表示・使用上の注意・保護具・設計対策を反映。

- 記録化:測定ログ、機器情報、計算条件、判定根拠、写真。

測定準備と測定系の作法

3-1. 評価距離と視野設定

- 評価距離:規格に定義された評価距離または想定最短視距離を採用。子供/作業者など最も近づくユーザーの現実的距離を根拠化。

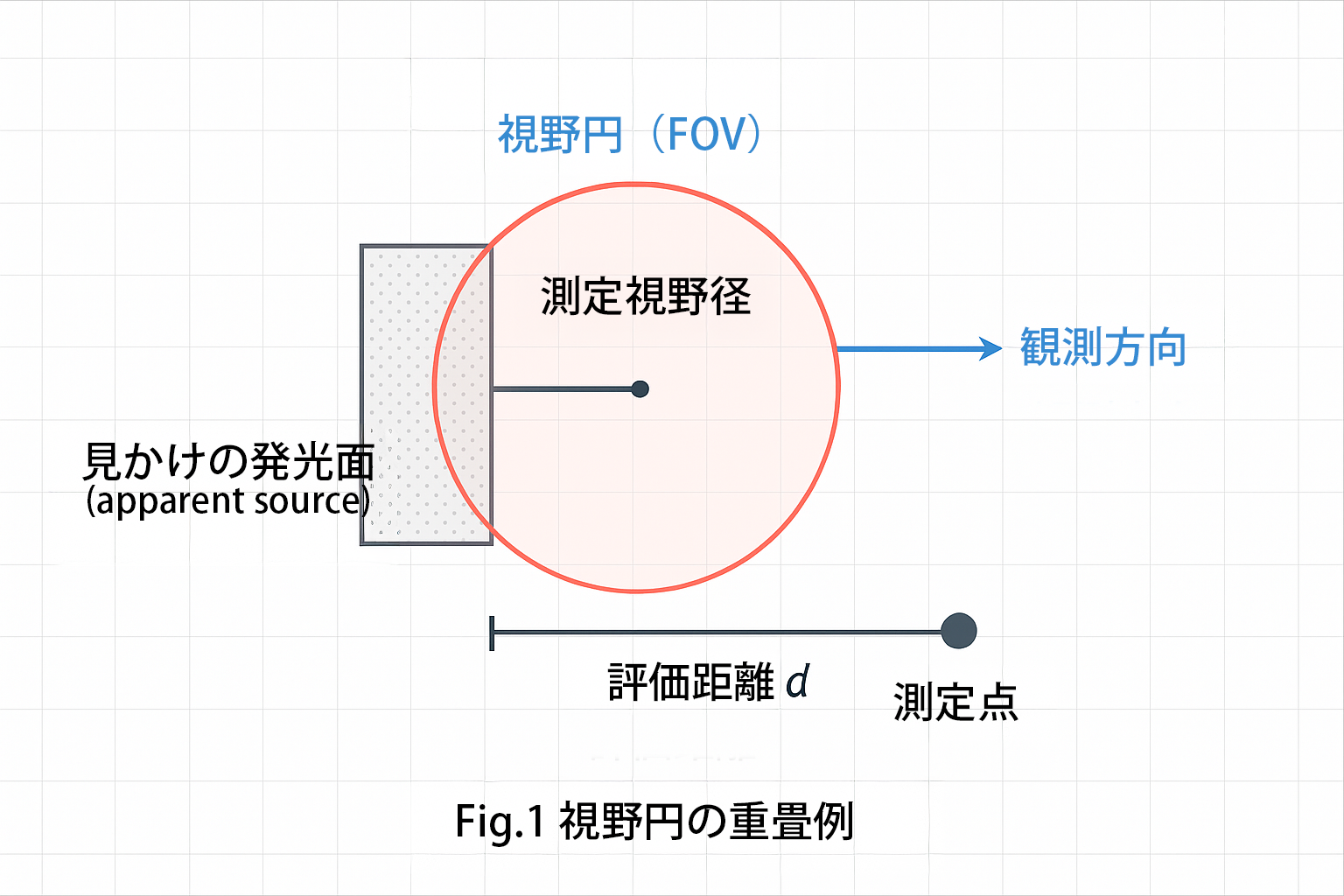

- 視野/視野角(α):発光面の見かけの大きさ(apparent source)で決定。小さな点光源と拡張光源で扱いが異なるため、

- 製品写真に測定FOV(視野円)を重ねて保存。

- 瞳孔径の想定(暗室/明所)も記録。

3-2. 測定器と光学系

- 放射輝度(L)が必要なハザード(例:青色光、網膜熱)では視野を規定できる光学系(視野制限孔+望遠光学系等)を用意。

- 照度(E)でよいハザード(例:UV皮膚/角膜、皮膚熱)では余弦補正の良好な受光器を使用。

- 波長帯域:対象ハザードに合わせてUV(例:200–400 nm)/可視(例:380–780 nm)/IR(例:780–1400 nm) をカバー。

- 校正:国家計量標準へのトレーサビリティ。直近の校正日と証明書番号を記録。

- 迷光・飽和:積分時間・NDフィルタでダイナミックレンジを確保。光源のちらつきには同期で対処。

ハザード別の考え方と計算メモ

※ 具体的係数・許容値は規格本文に従ってください(ここでは流れのみを示します)。

- Actinic UV(皮膚/角膜):スペクトル照度 E(λ) にUVハザード関数を乗じて積分 → EUV。時間基準に対して許容露光判定。

- UVA(眼):UVA帯域の照度を評価(時間基準あり)。

- Blue-light(網膜):スペクトル放射輝度 L(λ) に青色光ハザード関数を乗じて積分 → LB。視野角設定が要。

- Retinal thermal(網膜熱):L(λ) に熱ハザード関数を乗じて積分 → LR。短時間露光の扱いあり。

- IR(眼/皮膚):IR帯域の照度/放射輝度を評価し、時間基準と比較。

リスクグループ(RG)分類の考え方

- RG0(免除):通常使用で危険がない。

- RG1(低リスク):一般的使用では危険が低い(長時間直視しなければ安全)。

- RG2(中リスク):不快グレアや回避反応を前提に危険が回避されるレベル。注意表示が必要。

- RG3(高リスク):短時間でも危険。防護・インタロック・専門的取扱いが前提。

判定後の表示・文書とリスク低減策

6-1. 表示・文書(例)

- ラベル:RG2以上は「強い光。直視しないこと」等の注意表示(規格の要求文言に準拠)。

- 取扱説明書:安全距離、運転モード制限、保護具、保守交換部品の注意、ユーザー群(一般/専門)を明記。

- 評価記録:写真、測定図、機器シリアル、校正証明、計算シート、判定根拠。

6-2. 設計でRGを下げるヒント

- 光学拡散:発光面を拡大して放射輝度を下げる。

- フィルタ/コーティング:短波長成分のカット。

- 点灯制御:デューティ低減、ソフトスタート。

- 安全距離の確保:ガード/シェード/筐体設計。

- ユーザーインタフェース:注意表示の視認性、ガイダンス。

よくあるNG例と対策

- 評価距離の誤り:最短視距離の想定が甘い → 実使用シナリオ(子供、点検者)で再設定。

- 視野角の扱いミス:apparent sourceを無視 → 写真で視野円を記録し、小/拡張源の扱いを明示。

- 放射輝度→照度の取り違え:Lで評価すべきハザードをEで代用 → 光学系を変更。

- スペクトル飽和/迷光:NDフィルタ・積分時間・暗補正を見直し。

- 校正切れ:校正期限切れのデータを用いた → 再校正 or 代替機で再測。

印刷用:IEC 62471 評価チェックリスト

※ 現場で記入→スキャン保存。各チェックは根拠(写真/図/仕様)とセットで残してください。

A. 基本情報

- 製品名/型式:_____ 製造者:_____ 試験日:__年__月__日 担当:_____

- バージョン/図番:_____ シリアル:_____ 参考資料:_____

B. 適用判定

C. 使用条件の特定

- 最短視距離:__ mm(ユーザー: )

- 点灯モード:

- 使用環境:

D. 測定条件

- 評価距離:__ mm(根拠:_____) 器具姿勢:_____

- 視野/視野角(α):__ mrad(apparent source 写真に視野円を重畳し添付)

- 測定位置: (図番:__)

E. 測定器

- 波長帯域:UV(__–__ nm)/ 可視(__–__ nm)/ IR(__–__ nm)

- 校正:証明書No.__ 有効期限:__年__月__日 トレーサビリティ:__

F. 分光測定

- 反復測定 n=__(再現性:σ/平均 __%)

- 原データ保存:

G. 加重計算(必要なもののみ記入)

- Actinic UV:EUV=__(単位) 許容時間=__ s

- UVA(眼):EUVA=__ 許容時間=__ s

- Blue-light(網膜):LB=__ 許容時間=__ s(視野角:__ mrad)

- Retinal thermal:LR=__ 許容時間=__ s

- IR(眼/皮膚):E or L=__ 許容時間=__ s

H. RG判定

- ハザード別判定:UV=RG_/青色光=RG_/網膜熱=RG_/IR=RG_

- 最終RG=RG_(根拠:最短許容時間 __ s/ハザード:__)

I. 表示・文書

J. リスク低減

- 実施:

- 再評価:日付__/結果RG_

記録テンプレート(貼り付け用)

- 図1:apparent source と視野円

- 図2:評価距離・測定位置レイアウト

| 帯域 | 評価物理量 | 加重関数(記号) | 加重値 | 単位 | 許容値/基準 | 許容時間 tv | 判定メモ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Actinic UV | 照度 E(λ) | UVハザード S(λ) | EUV=∫E(λ)S(λ)dλ | W·m−2 | ____ | tv=許容量÷実測値 | 角膜/皮膚 |

| UVA(眼) | 照度 | — | EUVA | W·m−2 | ____ | ____ | 曝露時間基準あり |

| Blue‑light(網膜) | 放射輝度 L(λ) | 青色光 B(λ) | LB=∫L(λ)B(λ)dλ | W·m−2·sr−1 | ____ | 視野角:__ mrad | apparent source 要確認 |

| Retinal thermal | 放射輝度 L(λ) | 熱ハザード R(λ) | LR=∫L(λ)R(λ)dλ | W·m−2·sr−1 | ____ | 短時間露光:__ s | — |

| IR(眼/皮膚) | 照度 E または 放射輝度 L | — | EIR / LIR | W·m−2[・sr−1] | ____ | ____ | — |

※ 係数・許容値は規格原文に従って入力してください。tv は「許容量 ÷ 実測値」で概算できます。

内部リンク(設置例)

よくある質問(FAQ)

IEC 62471とEN 62471の違いは?

内容は実質同等で、EN版はEUの適合宣言に用いる地域版です。

最終RGはどう決まる?

ハザード別判定の最大RGが最終RGになります。

測定が難しいのはどこ?

視野設定と放射輝度測定です。apparent sourceを的確に定義し、視野光学系を適切に使ってください。